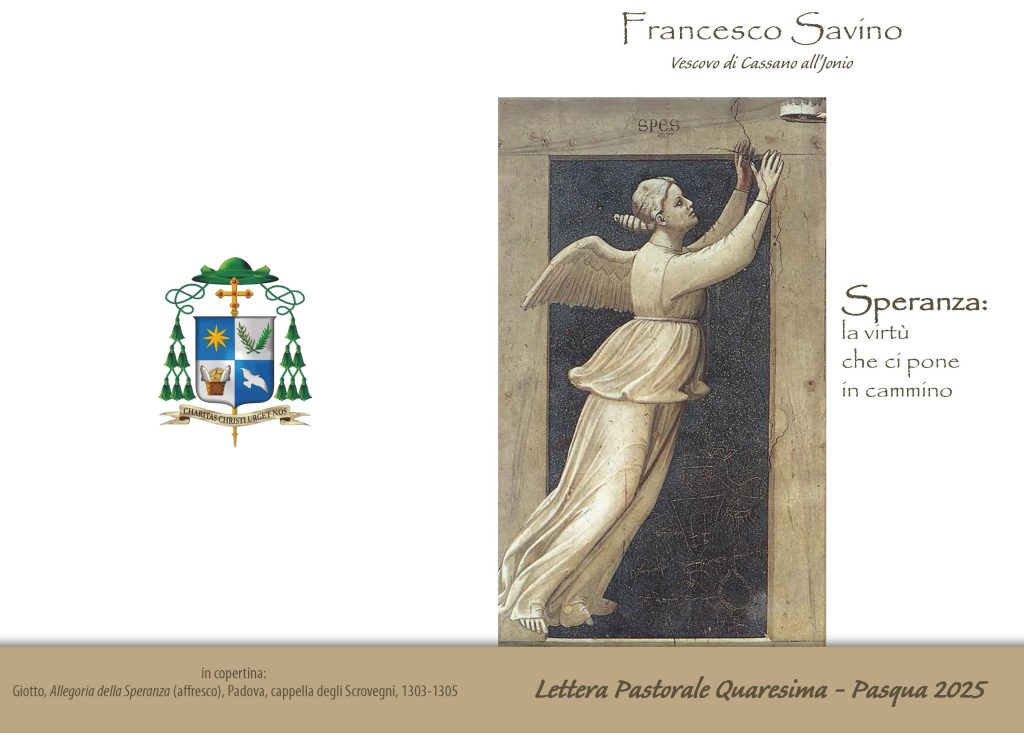

Speranza:

la virtù che ci pone in cammino

Da questo intreccio di speranza e pazienza appare chiaro come la vita

cristiana sia un cammino,

che ha bisogno anche di momenti forti

per nutrire e irrobustire la speranza, insostituibile compagna che fa

intravedere la meta: l’incontro con il Signore Gesù

(Francesco, Spes non confundit, 5).

Carissime e carissimi,

uno dei sostantivi più associati al Tempo di Quaresima è “cammino”, “itinerario”.

La liturgia del Mercoledì delle Ceneri lo sottolinea più volte: con il rito penitenziale, il popolo cristiano è chiamato a iniziare “un cammino di vera conversione” (colletta), in modo che i figli di Dio, “attraverso l’itinerario spirituale della Quaresima, giungano completamente rinnovati a celebrare la Pasqua” del Figlio suo (benedizione delle ceneri), con la forza del sacramento eucaristico che li sostiene “nel cammino quaresimale” (post communio).

Il Padre, ricco di misericordia, che riapre “alla Chiesa la strada dell’Esodo attraverso il deserto quaresimale”, ci conduce “nel nostro itinerario verso la luce pasquale sulle orme di Cristo, maestro e modello dell’umanità riconciliata nell’amore” (prefazio V di Quaresima).

Già questi rapidi richiami ai testi liturgici definiscono le coordinate essenziali del cammino quaresimale. Il soggetto chiamato a percorrerlo è il popolo nel suo insieme, è la Chiesa. Ogni singolo battezzato, invitato a un’adesione intima e personale, non potrebbe affrontare la strada se non sentendosi parte di questo unico soggetto comunitario. La guida dell’itinerario è Cristo stesso. Il terreno è il deserto, è la concretezza della storia, della vita comunitaria e personale. La meta, a cui accedere nella conversione, è la luce della Pasqua che si estende all’umanità intera.

La liturgia della Parola, nell’arco dei 40 giorni e nei tre cicli annuali, approfondisce contenuti e senso dell’itinerario che ci coinvolge. Se l’anno A propone una particolare luce sul percorso catecumenale, nell’anno B l’attenzione si focalizza in senso cristocentrico sulla sequela di Gesù verso la sua “ora”, mentre nell’anno C emerge il valore penitenziale del cammino verso la Pasqua.

La stessa celebrazione della Pasqua, a sua volta, non è vissuta come la conclusione dell’itinerario, ma come l’apertura a una vita rinnovata, che spera e cammina verso la Pasqua escatologica. I primi segni liturgici della Veglia Pasquale lo rivelano immediatamente: Cristo conferma in noi “la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con lui in Dio Padre” e noi chiediamo al Padre che accenda in noi “il desiderio del cielo, perché, rinnovati nello spirito, possiamo giungere alla festa dello splendore eterno” (benedizione del fuoco).

Vorrei quindi prendere spunto dal contesto della Quaresima e della Pasqua per considerare insieme a voi il senso cristiano della nostra vita, personale e sociale, intesa come cammino, come itinerario “sensato”, diretto verso una meta che dona appunto “senso” e motivazione ad ogni nostro passo di viandanti. È nel contesto del cammino che emerge la virtù della speranza. La speranza intesa come desiderio della meta, ma anche – e soprattutto – come virtù che dona la forza e l’ardore di camminare verso quella meta.

La vita come cammino: un valore condiviso

Percorrere un cammino è diverso dal camminare. Camminare è solo un atto considerato in se stesso, che può realizzarsi per diversi motivi, anche per il semplice gusto di farlo. Ma percorrere un cammino significa avere una meta, un fine da raggiungere, un sogno da realizzare.

Certo, la meta può essere un’aspirazione alta che dona un senso “trascendente” al nostro esistere, oppure potrebbe essere, in modo più banale, un obiettivo molto contingente, frutto delle proprie aspirazioni, intraviste dentro l’orizzonte limitato delle proprie aspettative terrene. Questi due livelli non sono necessariamente in contraddizione: nulla vieta di porsi degli obiettivi parziali, intermedi, non necessari, mentre si tende tuttavia verso le più alte mete di senso.

Se invece queste vengono a mancare, le ambizioni di poco valore possono diventare idoli, o mere illusioni che chiudono l’uomo in un girovagare senza senso, piuttosto che aprirlo agli orizzonti significativi.

In ogni caso, un’esperienza tipicamente umana sembra imporsi, in modo trasversale rispetto alle diverse culture e religioni: l’uomo ha bisogno di mete da seguire. Non per vincere noie, ma davvero per essere se stesso. L’uomo è colui che può scegliere chi essere, di determinarsi come persona con le sue specificità, di realizzarsi secondo quella soggettività irripetibile che lo identifica. E queste operazioni segnano momenti di un divenire, percorsi da intraprendere, A volte questi percorsi si involvono o si smarriscono, si contraddicono o ripartono, non sono quasi mai lineari e inesorabili. Eppure, resta difficile immaginare una persona umana senza una meta che sia più alta ed evidente di altre, quella che attiri la direzione di un’intera esistenza piuttosto che lasciarla vagare alla deriva. La speranza, come avverte Enzo Bianchi, «è ciò che consente all’uomo di camminare sulla strada della vita, di essere uomo: non si può vivere senza sperare! Homo viator, spe erectus: è la speranza che tiene l’uomo in cammino, in posizione eretta, lo rende capace di futuro» (Le parole della spiritualità, Rizzoli, Milano 2004).

Non tutte le concezioni filosofico-religiose condividono l’idea che la meta che dona senso all’uomo sia trascendente e apra a un percorso di tipo salvifico. Ma credo non sia possibile pensare l’essere umano totalmente al di fuori di un certo autotrascendimento, almeno quello che spinga a porsi da sé un “oltre” da raggiungere, uno stato, un obiettivo, un valore che non sia già immanente al proprio io. Anche le espressioni dell’esistenzialismo ateo o dell’evoluzionismo filosofico, pur negando che la vita umana sia ordinata a un fine superiore, devono comunque rintracciare degli obiettivi posti davanti all’individuo, fosse anche in termini di lotta per la sussistenza o di mero arbitrio soggettivo. Altrimenti l’esistenza cade inesorabilmente nel non senso, nel grigio disinteresse dello “Straniero” di Albert Camus, che troppo spesso, davanti alle piccole e grandi scelte della vita, si ritrova a ripetere “ça m’est égal” (“per me è indifferente”). E persino questa indifferenza davanti a un mondo che allo “straniero” appare “assurdo” e vuoto di senso, invece di essere vista come una stagnazione e una resa, può diventare una soglia da attraversare, il bisogno implicito di una ripartenza verso un nuovo cammino.

Il non senso preclude la fondamentale libertà dell’uomo, quella di decidersi, di assumersi delle responsabilità, di perseguire dei fini. In una parola, la libertà di andare oltre, di camminare, di orientarsi verso un senso. Il non senso è prigionia, la sensatezza è libertà. E credo si possa dire che questa consapevolezza è radicalmente umana, scritta nelle profondità del nostro essere persone.

Il bisogno di speranza

Il radicale bisogno di cercare un senso e di seguirlo è ciò che fa dell’uomo un viator, secondo un’espressione già ben chiara ai padri della Chiesa.

Questa condizione antropologica fondamentale costituisce un’implicita apertura alla speranza, intesa in senso cristiano. Sicuramente possiamo parlare di un intimo “bisogno di speranza”, ma la speranza cristiana è più di questo. È un dono che viene incontro al bisogno dell’uomo, ma anche lo precede e lo compie in maniera inaspettata ed eccedente. Proviamo a riflettere su questo.E in effetti

Nell’esperienza esistenziale, la speranza emerge come l’anelito di una meta, intravista a partire dalla percezione di una mancanza da colmare, di un bisogno da risolvere. Più profondo, trascendente, arduo è il bisogno, tanto più alto e agognato sarà l’oggetto della speranza. E così l’uomo non può sperare ciò che non riesce ad abbracciare, anche da lontano, nella prospettiva possibile al proprio cuore. Chi è nella fame sa cosa significa desiderare il cibo, il prigioniero sa davvero quanto sia desiderabile la libertà e chi si trova al buio anela alla luce.

La speranza cristiana si definisce senza prescindere dalle aspirazioni naturali che l’uomo riesce a percepire. I bisogni basilari di vita, sussistenza, relazioni, sicurezza, pace, libertà, poiché sono propri della nostra condizione di creature coscienti e sociali, costituiscono un serbatoio inesauribile di aneliti e di aspettative, che il Creatore stesso tiene a cuore nel suo disegno provvidente. I racconti della creazione di Genesi contengono un inno riconoscente alla premura di Dio che viene incontro all’uomo sostenendolo con i frutti del giardino. I salmi cantano la dolcezza dell’opera del Creatore per i bisogni dell’uomo: «Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque; tu prepari il frumento per gli uomini. Così prepari la terra: ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. Coroni l’anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza. Stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza. I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di messi: gridano e cantano di gioia!» (Sal 65,10-14). L’opera di Cristo è una manifestazione del cuore del Padre, che ha compassione dell’umanità stanca e sfinita (cf Mt 9,36) e rincuora i suoi figli: «Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? (…) Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno» (Mt 6,26.31-32).

Il cuore di Dio, che viene incontro ai bisogni naturali dell’uomo e ai suoi timori per la propria sussistenza, allo stesso tempo chiama le sue creature a lavorare con impegno per coltivare e custodire la sua opera, per trarne i frutti con il proprio sudore, per essere costruttore di giustizia, di armonia e di pace. Provvidenza di Dio e lavoro dell’uomo sono in stretta e inscindibile relazione. E così le aspettative e le speranze dell’uomo trovano in Dio Padre la loro fiducia e allo stesso tempo responsabilizzano all’operosità saggia e feconda. Il Signore Dio si mostra come Colui che viene incontro alle speranze che il cuore dell’uomo sa riconoscere e che ardono nel suo spirito.

La speranza ci viene incontro

Ma la speranza non è tutta qui. Non si esaurisce nella prospettiva immanente, non può essere saziata dagli aneliti che l’uomo sa nominare e che in qualche modo persegue. Ci sono speranze che mettono uomini e popoli in cammino – e spesso anche in cammini contrapposti e bellicosi nei confronti di altri uomini e altri popoli – ma quali obiettivi, una volta raggiunti, sono capaci di colmare la speranza? Sarebbe poi questo un auspicio autenticamente umano, quello di estinguere la speranza? Potrebbe forse vivere l’uomo senza sperare, semplicemente appagato e sazio? L’esperienza umana, in tutte le culture, attesta che c’è sempre un oltre a cui tendere, un anelito intimo che attira il cuore dell’uomo verso una trascendenza che egli stesso non sa definire. La stessa ricerca umana della felicità, che può essere incanalata verso soddisfazioni egoistiche o banali, è un segno del radicale bisogno di carità, che trascende i piaceri e apre alla speranza in Dio Amore. «Ma che cos’è la felicità? – riflette papa Francesco – Quale felicità attendiamo e desideriamo? Non un’allegria passeggera, una soddisfazione effimera che, una volta raggiunta, chiede ancora e sempre di più, in una spirale di avidità in cui l’animo umano non è mai sazio, ma sempre più vuoto. Abbiamo bisogno di una felicità che si compia definitivamente in quello che ci realizza, ovvero nell’amore, così da poter dire, già ora: “Sono amato, dunque esisto; ed esisterò per sempre nell’Amore che non delude e dal quale niente e nessuno potrà mai separarmi”» (Spes non confundit, 21).

La speranza cristiana accoglie e trascende le attese. Il Figlio di Dio si fa uomo non solo per rispondere alle aspettative umane, ma per offrire se stesso come vera e autentica speranza, come dono e compimento di quella sete che nessuna condizione terrena potrà mai spegnere nel cuore dell’uomo. Cristo Signore non ha promesso all’uomo la soluzione di ogni angustia terrena o l’esaudimento dei suoi desideri. Non offre speranze di mondi dorati o paradisi terreni. Certo, porge l’orecchio al grido dei miseri, risana le ferite, guarisce i malati, abbraccia le pecore perdute, riapre le pietre tombali. Ebbene, questi segni della sua misericordia non sono assistenziali, ma profetici. Non promettono un’umanità indolore e appagata di benessere, ma aprono a un’umanità redenta e, nella sua debolezza, capace di amare. Il filosofo Massimo Recalcati, avvertendo che la speranza non deve diventare un’illusione, in una recente intervista ha sottolineato che «il magistero di Gesù cerca di liberare la vita dall’illusione dell’utopia, per esempio l’utopia in un mondo ideale». Sì, la speranza di Gesù non è promessa di un mondo “ideale”, ma presenza di un mondo in cui vivere è sensato, perché si può amare, come Lui ci ama. La speranza di Gesù non è nelle cose o nelle persone, nell’oggi o nel domani, nelle vittorie o nei successi. La speranza è Lui. La speranza delle nostre fatiche e dei nostri peccati, delle nostre mete e dei nostri fallimenti, dei nostri progetti e delle nostre aspirazioni: tutto è assunto nel suo cuore, che apre il cammino della croce e della risurrezione.

La speranza in Cristo possiede un’essenza propria che trascende infinitamente ogni speranza terrena. Le speranze terrene sono secondarie rispetto a una meta desiderata: tu hai una meta e la speranza è la forza che ti attrae verso quella meta, o semplicemente alimenta il senso di mancanza e di vuoto in rapporto a ciò che auspichi ma non puoi raggiungere. La speranza in Cristo invece non viene a spingerti verso una meta che tu ti dai da te stesso. La speranza in Cristo è capace di donarti la meta che tu stesso non potresti mai conoscere e seguire. È la virtù che ti dona la meta, oltre ogni aspirazione possibile alla terra. Viene come dono gratuito, sorprendente. Porta con sé la forza e il desiderio di raggiungerlo.

La speranza ci mette in cammino

Ma nel darti la meta, la speranza di Cristo ti chiama a metterti in cammino. Non è la virtù di chi attende in modo inerte e passivo. La speranza di Cristo è capace di mettere in movimento la tua capacità di amare, di servire, di donarti. Ti dona la grazia di potere portare a frutto la tua vita, ti permette di alzarti da ogni grigiore, di lottare e di spenderti, di dare senso alle sofferenze e alle gioie, di gustare il valore del lavoro e della festa, di riconoscere i segni del Regno di Dio nel tempo e di desiderarlo in eterno.

Tutt’altro che illusione e attesa passiva. La speranza in Cristo – o meglio, Cristo nostra speranza – accende il dinamismo della carità, e la carità a sua volta alimenta la speranza. La speranza non ha a che fare neanche con il valore dell’efficientismo e della presunzione di chi pensa di poter regolare il mondo o almeno il proprio futuro personale, ma è la virtù di chi, cosciente dei propri limiti, sa che nonostante le proprie fragilità, può mettersi a disposizione di un mondo da costruire e di un domani da realizzare, ma prima ancora sa che quanto si costruisce e si realizza è sempre infinitamente meno di quanto si accoglie e si riceve, da Dio e dagli altri.

Sì, perché la speranza di Cristo ci fa riscoprire come figli o figlie personalmente amati dal Padre, ma allo stesso tempo come fratelli o sorelle di un’umanità tutta abbracciata da una vocazione di amore, per la quale tutti insieme ci possiamo mettere in cammino. La speranza non è solo virtù che anima il singolo, ma è virtù che può mettere tutto un popolo in cammino. Diceva a tal proposito Gabriel Marcel che «La speranza è solo possibile al livello del noi, o, se si preferisce, dell’agapé, ma mai di un io solitario che si chiudesse totalmente ed esclusivamente nei fini individuali; ciò vuol dire altresì che è illegittimo confondere speranza e ambizione, perché esse non appartengono alla stessa dimensione spirituale» (Homo viator, Borla, Roma 1980, 14).

Paradossalmente possiamo riconoscere che forse il mondo di oggi ha bisogno di speranza ancor più che di pane e di pace. Perché solo la speranza può dare agli uomini la certezza che vale la pena impegnarsi per il pane e per la pace, come anche per la libertà e per la vita, per la giustizia e per la fraternità. Altrimenti, in un mondo senza speranza, prima ancora della fame e della guerra, dell’oppressione e della morte, ristagnano la rassegnazione e la tristezza. E di esse i mali si nutrono.

“Non siate tristi come gli altri che non hanno speranza”, dice San Paolo ai cristiani di Tessalonica. Non parla della tristezza di chi sperimenta un dolore, ma quella di chi non ha prospettive. Davanti alla morte, che chiude le prospettive dentro un sepolcro, San Paolo annuncia e ricorda Cristo morto e risorto, per mezzo del quale Dio «radunerà con lui coloro che sono morti» (cfr. 1Ts 4,13-14).

Proviamo allora a guardare dentro noi stessi e chiediamoci: quali sono le nostre tristezze? Verso chi guardiamo? Solo dentro noi stessi, per affermare e seguire solo i nostri obiettivi, o siamo disposti a guardare oltre e accogliere la speranza che è oltre noi stessi? La speranza che Cristo, vittorioso sulla morte, viene a donarci oltre ogni attesa.

Allora guardiamo dentro noi stessi e chiediamoci piuttosto: quali sono le nostre speranze? Dove traggo le ragioni del mio essere, del mio camminare, delle mie relazioni, del mio presente e del mio domani?

Il Signore Gesù, crocifisso e risorto, è sempre davanti a noi ed è con noi. Ci invita a rialzarci, a seguirlo. Lui, nostra speranza, ci mette in cammino.

Cassano all’Jonio, 5 Marzo 2025

Mercoledì delle Ceneri